Der momentane Indie-Darling der Stunde für XBox und PC heißt Tunic. Über lange Jahre von einer einzelnen Person (Andrew Shouldice) beziehungsweise einem winzigen Team entwickelt, verbindet das Action-Adventure aktuelle Designeinflüsse der Souls-Like Spiele mit einer nostalgischen Liebeserklärung an klassische Videogames inklusive der Mysterien und Geheimnisse, die sich in einer Prä-Internetaera um sie rankten. Diese Vielschichtigkeit sorgt in mannigfaltigen Kritiken für Verzückung, doch mich hat sie ehrlich gesagt weniger beeindruckt als erhofft.

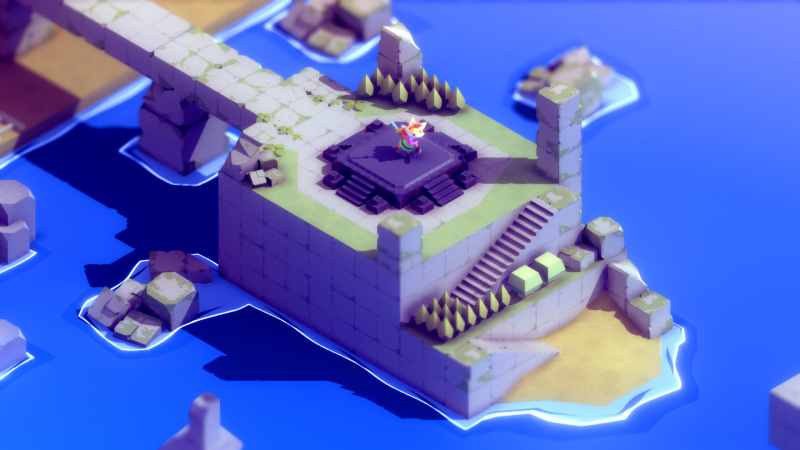

Doch der Reihe nach, wobei der oberflächlichste Teil des Spiels auch am schnellsten abgehakt werden kann: Offensichtlichste Vorlage für das spielerische Grundgerüst von Tunic bis hin zum namensgebenden Kleidungsstück ist zweifelsohne die Legend of Zelda Reihe. In Gestalt eines niedlichen Fuchses mit grünen Stoffbehang werden dementsprechend die weitestgehend isometrisch dargestellten Umgebungen erkundet, nützliche Gegenstände eingesammelt, Feinde bekämpft, Puzzles gelöst und Aufgaben erledigt. Sowohl akustisch als auch optisch präsentiert sich Tunic dabei von seiner besten Seite. Vor allem die eigentlich recht schlicht gestaltete Landschaft aus Natur und zerfallenen Ruinen wird dank der Perspektive und hübscher Beleuchtung oftmals wunderschön in Szene gesetzt und wirkt durch mitunter eingesetzte Tilt-Shift-Technik oft wie eine Spielzeugwelt aus Papiermodellen oder Bausteinen, die nur haarscharf an der grafischen Qualität von The Touryst vorbeischrammt. Spätestens in den ersten Kämpfen offenbart Tunic dann den deutlichen Einfluss von Dark Souls und Co, indem selbst einfache Gegner kein pures Kanonenfutter, Heilgegenstände aber umso seltener sind und man sich schneller an einer der Opferstatuen wiederfindet, die beim Speichern auch gleich wieder alle Feinde zurückbringen, als einem lieb ist. Und hier setzt bereits mein erster Kritikpunkt an. Denn auch, wenn ich mit den Spielen der Souls-Reihe nicht sonderlich viel anfangen kann, bin ich einem herausfordernden Schwierigkeitsgrad grundsätzlich erst einmal nicht abgeneigt. Dementsprechend haben die Auseinandersetzungen mit frühe Widersachern einen angenehmen Tiefgang und erweitern gar das Spielgefühl um etwas taktischere Gefechte als Nintendos Vorzeigeserie. Doch spätestens nach zahllosen gescheiterten Bossbegegnungen offenbaren sich nicht nur meine anscheinend schwindenden Fähigkeiten, sondern auch Anzeichen, dass die etwas „weiche“ Steuerung von Tunic ebenso wie die Stummelbeinchen und geringe Nahkampfreichweite des Hauptcharacters vielleicht nicht unbedingt auf knallharte Kämpfe als elementares Gameplayelement ausgelegt sind. Da außerdem der Zustand der Welt dauerhaft auch nach dem Ableben erhalten bleibt, sind zwar einerseits einmal geöffnete Abkürzungen direkt wieder nutzbar, aber auch Hilfsgegenstände, die in der letzten Schlacht zum Einsatz kamen, unwiderruflich verbraucht. Ab diesem Zeitpunkt habe ich dann – zunächst nur für die großen Hauptgegner, später dauerhaft – die „kein-Scheitern“-Option aus dem Zugänglichkeitsmenü genutzt, die Meister Reinicke praktisch unbesiegbar macht, mich aber auch gleichzeitig (und in Bezug auf Tunic nicht zum letzten mal), eines Teils dessen beraubt, was ein Videospiel ausmacht. Nun möchte ich keine Diskussion über Schwierigkeitsgrade führen, doch gerade das Vorhandensein der Option und die binäre Design-Entscheidung „Spiele das Spiel so, wie es entworfen wurde, und scheitere gegebenenfalls dauerhaft, wenn du nicht gut genug bist“ versus „Aktiviere den Gott-Cheat, der Kämpfe trivialisiert und drücke im schlimmsten Fall für 3 Minuten gelangweilt den Angriffsknopf“ halte ich für einen wenig zufriedenstellenden Ansatz. Wäre zum Beispiel eine weitere Möglichkeit, die den erlittenen Schaden merklich reduziert oder anderweitig die Kämpfe erleichtert, so schlimm oder aufwändig gewesen, zumal man sich ja offensichtlich bewusst war, dass die harschen Anforderungen den einen oder die andere verprellen könnten und das Spiel darüber hinaus noch weitere Facetten zu bieten hat?

Denn dass Tunic mehr als nur ein „a Link to the past“ meets „Elden Ring“ ist, merkt man bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, indem die erste Textbox des Spiels nicht etwa eine deutsche oder zumindest englische Mitteilung anzeigt, sondern befremdliche Keilrunen. Auch sonst hält sich der Titel mit Hilfestellungen sehr zurück, so dass man sich praktisch alles selber erschließen muss. Und spätestens, wenn der kleine Fuchs die erste bezaubernd bebilderte Handbuchseite des Spiels „Tunic“ in der Welt einsammelt, die die gleichen kryptischen Schriftzeichen nutzt, offenbart das Spiel seine Metaebene voller versteckter Geheimnisse. Ähnlich dem Outer Wilds Test kommt man dabei nicht umhin, bei einer Tunic Kritik zumindest einige Grundideen diesbezüglich zu spoilern, zumal diese für viele Fans genau die Qualität und den Reiz des Titels ausmachen. So wird relativ schnell deutlich, dass der starre Blickwinkel auf die Landschaft nicht etwa willkürlich gewählt wurde (oder um dramatische Momente mit Zooms und Kameraschwenks zu unterstreichen), sondern sich auch hervorragend dazu eignet, Passagen so hinter Objekten zu verbergen, dass sie sich erst offenbaren, wenn man aus einem neuen Gebiet in ein zuvor besuchtes Areal zurückkehrt. Diesen „Vor-aller-Augen-Versteckt-Kniff“ wendet Tunic dann auch in vielen weiteren Variationen an, indem das Spiel beispielsweise mit Handbuchseiten auf Interaktionsmöglichkeiten hinweist oder anderweitige Lösungstipps gibt.

Solch überraschende Wendungen belegen dann auch ohne Frage das designtechnische Talent, das in die Ausarbeitung gesteckt wurde, wirken sich aber nicht wirklich auf das eigentliche Gameplay aus. Würde sich Metroid wirklich anders spielen, wenn man als erstes Upgrade nicht die Morphball-Fähigkeit erhalten würde, sondern die Information, dass man sich von Anfang an in die Kugel hätte verwandeln könnte? Für mich macht es ehrlich gesagt wenig unterschied, auf welche Art und Weise mir das Spiel weitere Handlungsalternativen eröffnet. Vielmehr zelebriert Tunic mit derartigen Elementen andere denkenswerte Videospiel-Momente, beispielsweise das sprachbedingte Herumexperimentieren mit einem Japanimport, dessen Story man nur erahnen kann, oder das Entdecken der Warp-Zone in Super Mario Bros, nachdem man die vermeintliche Levelbegrenzung verlassen hat. Kurzzeitig mag dieses ein interessantes Gimmick sein, lässt sich mit den genannten Beispielen jedoch nur schwer vergleichen. Dabei möchte ich Tunic weder vorwerfen, dass es hier „nur kopiert“ oder dass es durch diese Referenzen bei der Erschaffung einer Welt voller Mysterien keine gute Arbeit geleistet hätte. Vielmehr dürfte es heutzutage grundsätzlich schwer fallen, vergleichbare magische Momente zu erzeugen wie zu den Anfangszeiten der elektronischen Unterhaltungssoftware, als praktisch jedes Spiel experimentelle Wege einschlagen und neuartige Erfahrungen bieten konnte. Schließlich hat sich die Gaming-Industrie in den letzten 50 Jahren stark entwickelt, und auch die Gemeinschaft dürfte etwas abgeklärter sein und wissen, was in Spielen alles möglich ist. Außerdem ist inzwischen dem Internet sei dank eine komplette Offenlegung selbst der abstrusesten Details oft nur wenige Mausklicks entfernt.

Hat man darüber hinaus erst einmal hinter die Oberfläche geblickt, stellen sich – ähnlich einem -M. Night Shyamalan Film-Marathon- leichte Ermüdungserscheinungen ein, indem zum Beispiel selbst versteckte Räume weitere Geheimgänge enthalten oder sich Hintergrundstrukturen, die einem bereits zu beginn des Spieles verdächtig und irgendwie relevant vorkommen, als eben dieses entpuppen. Und so habe ich nach erreichen eines Endes noch verschiedene Hinweis entschlüsselt, die auch mehr über die etwas nebulös gehaltene Hintergrundgeschichte zu Tage fördern, und teils unter Zuhilfenahme von Stift und Papier einige durchaus befriedigende Geheimnis aufgedeckt, während mir bei anderen Rätseln zumindest die zugrundeliegenden Elemente, nicht jedoch die konkrete Ausführung klar war oder deren kryptische Lösungstipp mir vollständig verborgen blieben (Stichwort Bergtor / goldener Pfad). Diverse erklärende Youtube-Videos später sehe ich mich zwar in meiner Wertschätzung für das überaus clevere Design bestätigt, verspüre jedoch wenig Lust, das gesehene selber in die Tat umzusetzen. Denn anders als beispielsweise in einem klassischen Point’n’Click oder Action-Adventure stehen die Puzzle weitestgehend für sich alleine und dienen eigentlich reinem Selbstzweck beziehungsweise sind eigentlich nur die notwendige Pointe für die ideenreich verklausulierten Hinweise. Zwar gibt mindestens ein weiteres Ende, und wer weiß, vielleicht sind noch nicht alle Mysterien rund um Tunic aufgedeckt, doch ich für meinen Teil sehe mich genau wie bei den Kämpfen am Ende meiner Möglichkeiten, zumal die komplexesten Aufgabenstellung gar nicht darauf ausgelegt zu sein scheinen, von Otto-Normalspieler regulär gelöst zu werden, sondern vielmehr von der Tunic-Community geknackt zu werden, die auch mal gerne Audio-Dateien einer Frequenzanalyse unterzieht, und die sicherlich auch Spiele wie FEZ aktiv verfolgt hat.

Tunic ist ein hervorragendes Spiel. Tunic zu spielen ist jedoch lediglich gut. Denn so kompetent und ausgefuchst die Puzzlebox im Gewand eines Action-Adventures auch entworfen sein mag, trägt die größte Stärke des Mediums, nämlich die Interaktivität, meiner Meinung nach mitunter nur wenig zur Spielerfahrung bei beziehungsweise steht dieser sogar im Weg. Es mag fast unfair erscheinen, Tunic wegen seiner kreativen Ambitionen zu kritisieren oder gar zu unterstellen, dass sich eine „gradlinigere“ Umsetzung besser spielen würde, doch war es gerade der Hype um Tunics Mysterien, der ursprünglich mein Interesse geweckt hat, der dem tatsächlichen Erlebnis dann aber eben nicht gerecht wurde.