Produktreview: Der C64Mini im Test

geschrieben am 22.10.2023

Ursprünglich wurde mit „Nostalgie“ die medizinische Diagnose eines krank machenden Heimwehs bezeichnet, das besonders Schweizer Söldner in der Fremde befiel[1]. Inzwischen wird der Begriff aber eher für oft verklärtes Schwelgen in vergangenen Tagen verwendet, „in den alles besser war“ und gerne auch als Marketingansatz aufgegriffen. Vor beziehungsweise seit einigen Jahren sprang dann auch die Videospiel-Industrie auf diesen Zug auf und brachte die Gaming-Systeme der 8, 16 und 32 Bit Generation mit einer Reihe von Spielen als originalgetreue Verkleinerungen und gebrauchsfertig für moderne Fernseher mit HD Anschluss auf den Markt. Auch der C64 mini ist eine derart geschrumpfte Version des 80er Jahre Kult-Heimcomputers Commodore 64, doch anders als das kleine Nintendo Entertainment System oder Mini Mega Drive wird er nicht mehr vom für das ursprüngliche System verantwortlichen Unternehmen hergestellt und vertrieben, meldete Commodore doch 1994 Konkurs an. Stattdessen entstammt THEC64Mini der britischen Firma Retro Games Ltd., die auch andere Commodore-Produkte wie den A500Mini im Sortiment haben. Eigentlich erschien der C64Mini bereits 2018, doch erst ein Angebotspreis nebst Rabattcoupon hat mich dazu bewegt, mir den liebevoll auch als Brotkasten bezeichneten Heimcomputer im Kleinformat zuzulegen. Doch lohnt sich die Anschaffung des C64Mini im Jahr 2023 überhaupt noch, und in wieweit hat die Aktualisierung der Firmware auf Version 1.16.1 Einfluss auf die Beantwortung dieser Frage?

Obwohl es eigentlich eine unwichtige Nebensächlichkeit ist, finde ich es dennoch stets nett, wenn ein Produkt, das auf emotionaler Ebene anklang finden will, auch über eine dementsprechende Verpackung verfügt. Das Unboxing des C64mini kann diesbezüglich zwar nicht ganz mit dem von High-End-Elektronikprodukten mithalten, überzeugt aber dennoch: Bereits von außen ist der Karton in Größe einer kleinen Schuhschachtel hinsichtlich Farbgebung und Gestaltung dem Originalprodukt zumindest ähnlich, und einmal aus dem Papp-Schuber entfernt und nach oben aufgeklappt gibt die blaue Box dank der vielleicht nicht ganz umweltverträglichen, transparenten Plastikabdeckung direkt den Blick auf den Joystick, der dem ebenfalls legendären Competition Pro nachempfunden ist, sowie den selbst noch einmal ein einer kleinen Kartonage steckenden Mini-Computer preis. Doch hier offenbart das Gesamtpaket bereits erste schwächen, denn anders als zum Beispiel beim Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System liegt dem C64mini eben nur ein Steuergerät bei. Das mag notorische Single-Player nicht weiter stören, ist jedoch in Anbetracht einiger enthaltener Titel mit Mehrspieleroption zumindest erwähnenswert und rein rechnerisch eben 50% weniger Hardware als bei vielen anderen vergleichbaren Geräten. Schwerwiegender als die Anzahl ist jedoch die Qualität des beiliegenden Controllers: nun kann ich nicht beurteilen, ob das fehlende „Klicken“, das für den ursprünglichen Competition Pro Joystick so typisch war, ein gutes oder schlechtes Zeichen ist, insgesamt fühlt sich das von Retro Games Ltd. schlicht Thejoystick genannte Steuerknüppel aber nur sehr mäßig verarbeitet an und lässt befürchten, dass man sich auch bei der Haltbarkeit an der nicht selten nur einige Wochen andauernden Lebensspanne des Vorbilds orientiert hat. Dieses Empfinden gipfelt schließlich in einer roten Plastikscheibe, die sich zwischen Joystick-Griff und -Basis befindet und die ohne direkt offensichtlichen Nutzen laut klackernd bewegt werden kann. Commodore 64 Neulinge sollten sich übrigens nicht von den zwei prominenten Feuerknöpfen verwirren lassen: Für Spielaktionen stehen wie beim Original üblich nur eine Aktionstaste zur Verfügung, der symmetrische Grundaufbau dient vielmehr dazu, sowohl Rechts- als auch Linkshänder zufriedenzustellen. Um dennoch alle Funktionen der kompakten Rechenmaschine direkt über den Joystick aufrufbar zu machen, verfügt dieser noch über 6 weitere Knöpfe von fragwürdiger Beschaffenheit, mit denen sich unter anderem die Joystick-Anschlüsse vertauschen oder Menüs abbrechen lassen. So sinnvoll und nötig diese Tasten auch sind, sorgen sie doch zum einen trotz halbwegs harmonischer Integration für eine optische Abweichung von der Vorlage und sind zum anderen teilweise so positioniert, dass sie im Eifer des Gefechts auch mal versehentlich aktiviert werden, zumal sich der in den Händen gehaltene Joystick gerade beim Zocken auf dem Sofa nicht einmal ansatzweise mit einem einfachen Gamepad messen kann. Und fast schon erwartungsgemäß ist die Länge des wenigstens dem USB-Standard genügendem Anschlusskabels mit 1,5 Metern recht kurz, womit sich die Frage stellt, ob es hier nicht sinnvoller gewesen wäre, sich weniger pedantisch an die vermeintlich gute alte Zeit zu halten und gleich ein neues Eingabegerät zu entwerfen, das modernen Ansprüchen etwas gerechter wird. Wer nun der Meinung ist, den Joystick einfach gegen einen anderen USB-Controller austauschen zu können, dürfte enttäuscht feststellen, dass dieses wohl nicht so einfach möglich ist. Zumindest ist mein Versuch, das GTX 590 Wireless Gamepad mit dem C64 Mini zu kombinieren, kläglich gescheitert. Zwar wird sowohl vom Hersteller selber ein passendes Pad angeboten als auch in diversen Youtube-Videos auf kompatibles Zubehör verwiesen, doch bislang konnte ich mich noch nicht zu einem entsprechenden Kauf durchringen.

Die Hardware des Minicomputers selber ist dagegen von weniger Mängeln geplagt, was auch nicht weiter verwunderlich ist, muss man mit ihr doch weitaus weniger direkt interagieren. Für meinen Geschmack hätte der graue Kasten mit Abmessungen von 20,5 × 10,5 × 3,7 cm, was vom Stellmaß etwa einem breiten Briefumschlag entspricht, jedoch sogar noch ein ganzes Stück kleiner und kompakter ausfallen dürfen, schließlich ist die Tastatur nicht funktional und dient nur optischen Zwecken, womit der C64 Mini sicherlich im in der Wohnstube besser aufgehoben ist als im Arbeitszimmer. Gewicht und Verarbeitung machen einen robusten Eindruck, und dank gummierter Füße steht das Gerät fest auf seinem Platz. Als hübsches Detail zeigt der kleine, seinem Vorbild recht ähnliche Rechner ebenfalls seine Betriebsbereitschaft über eine rote LED an, Fans des Kultcomputers vermissen jedoch Kleinigkeiten wie die PETSCII-Symbole an der Vorderseite der Tastatur. Auch das sonstige enthaltene Zubehör in Form einer Kurzanleitung, eines HDML-Kabels und eines USB-Kabels zur Stromversorgung entspricht der Standardausrüstung der kompakten Konsolen, was im Gegenzug bedeutet, dass der C64Mini ebenfalls ohne Netzstecker ausgeliefert wird. Das ist grundsätzlich kein Problem, habe ich mir doch angewöhnt, die Kleingeräte direkt über ein USB-Kabel vom Fernseher aus mit Energie zu versorgen, was jedoch im Fall des C64 für einiges Unbehagen sorgt. Denn der Power-Knopf an der rechten Seite des Geräts dient mehr dem kontrollierten Herunterfahren denn als echter Ein- und Ausschalter, was im Klartext bedeutet, dass sich bei permanenter USB-Verbindung mit dem TV jedes mal auch die Commodore-Maschine aktiviert, sobald der Bildschirm eingeschaltet wird. Abhilfe schafft hier nur das Ziehen des Steckers. über die zwei seitlichen USB-Ports können schließlich Peripherien wie Joysticks, aber auch USB-Tastaturen oder ein Speicher-Stick angeschlossen werden. Letzterer ist dann auch zwingend nötig, um ein absolut sinnvolles Systemupdate auszuführen, wobei sich der C64Mini auch hier etwas ziert, wollte dieser doch den ersten von mir angeschlossenen Speicher trotz korrekter Formatierung partout nicht erkennen. Mit dem extra gekauften Intenso 16GB slim line konnte die Software jedoch dann doch schnell und problemlos aktualisiert werden, und der kleine, formschöne Datenträger macht auch dauerhaft im C64mini eine gute Figur.

Die aktuelle Firmware 1.16.1 erweitert nicht nur den Katalog der bereitgestellten Spiele, sondern verpasst dem Emulator, der auf VICE und somit dem defacto-Standard für die Nachahmung des Commodore 64 beruht, noch ein paar nette Features. So kann in der aktuellen Version zwischen der PAL und der NTSC-Version des Heimcomputers gewählt werden, während die wenigen obligatorischen Filter und Bildschirmeinstellungen, mit denen man ansatzweise die scharf auf dem Schirm erscheinenden Pixel gegen das Erscheinungsbild auf einem alten Röhrenfernseher eintauschen kann, bereits in der ursprünglichen Fassung enthalten waren. Diesbezüglich erfüllt der C64Mini gekonnt die Minimalanforderungen, wobei die Navigation durch die Bedienoberfläche aufgrund des Aufbaus des Joysticks ein wenig gewöhnungsbedürftig vonstattengeht und die Knopfbelegung der 4er-Leiste mit kleinen Piktogrammen erklärt werden muss.

Auch das Karussell-Menü, aus dem man die Spiele auswählt, scheint sich an den produktüblichen Normen zu orientieren: begleitet von einem leider schnell etwas nervenden SID-Chiptune-Musikstück können anhand der horizontal scrollenden Verpackungsbilder einzelne Titel gewählt werden, ein Infobereich darüber zeigt Bildschirmfotos, einen leider selten informativen Kurztext sowie einige Eckdaten zum Erscheinungsjahr, Entwickler und Musiker. Auch wenn der C64Mini damit zumindest rudimentär eine historische Einordnung der Werke erlaubt, frage ich mich vor allem angesichts kürzlich erschienener Titel aus dem Hause Digital Eclipse wie Atari 50 oder The Making of Karateka, wie phantastisch eine neue Retrohardware wäre, die nicht nur Spiele, sondern auch zugehörige Designskizzen, Interviews und sonstige Anekdoten zu ihrer Entstehung bereitstellen würde. Auch das ein oder andere eingescannte Handbuch wäre begrüßenswert. So wird zwar authentisches 80er Jahre Feeling geboten (hüstel… irgendwie hatte ich damals praktisch alle Anleitungen meiner C64-Sammlung „verlegt“ und musste mir vieles selber erschließen), für den ein oder anderen obskuren Titel wäre eine Bedienungserklärung jedoch mehr als hilfreich.

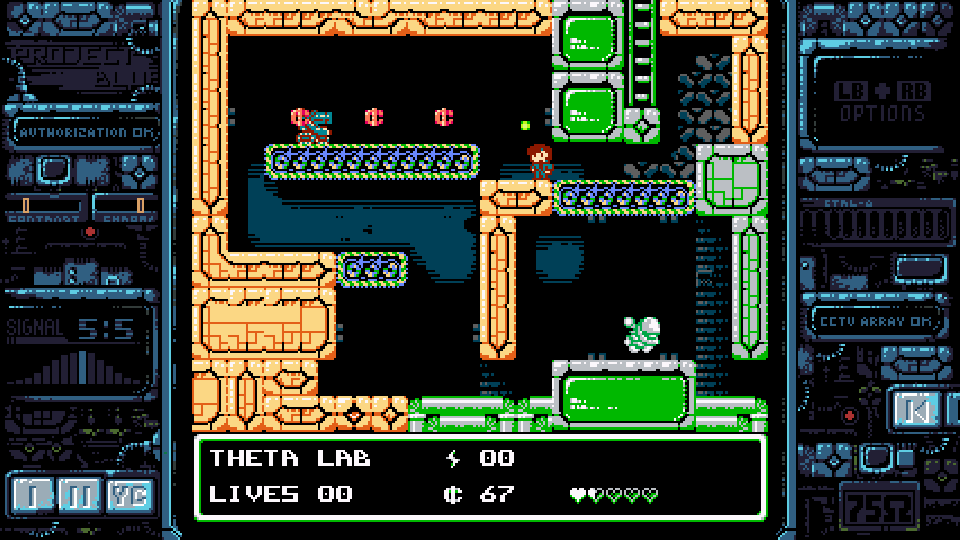

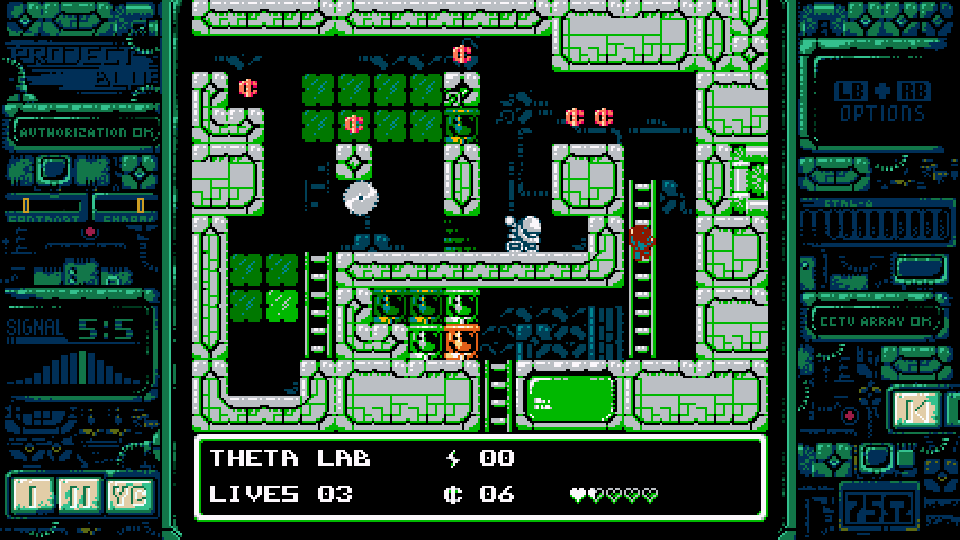

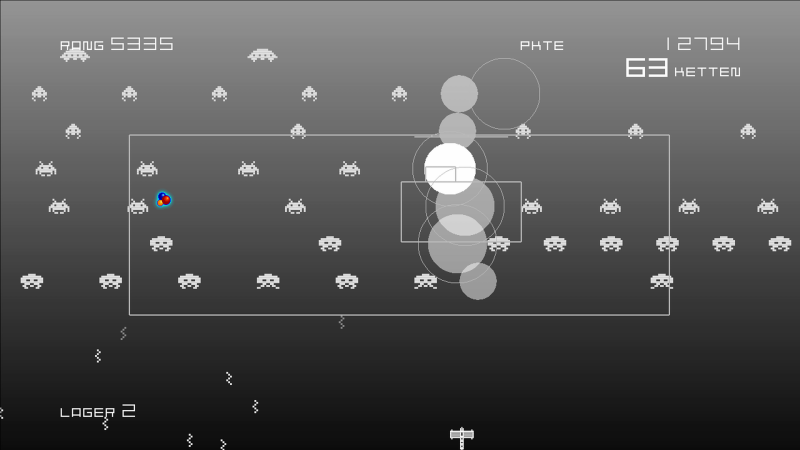

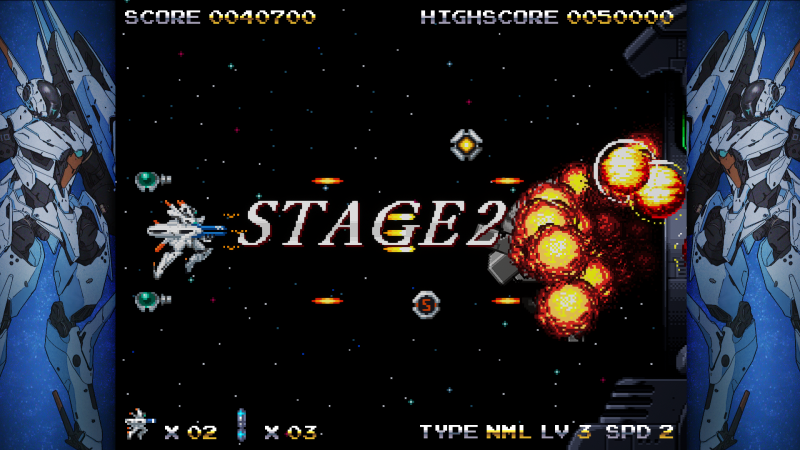

Mit 64 offiziell lizenzierten Spielen, die durch die Systemaktualisierung noch einmal um 7 Titel ergänzt werden, bietet der C64Mini aber zumindest eine stattliche Anzahl an mitgelieferter Unterhaltungssoftware. Besonders bemerkenswert ist der Zugriff auf das Portfolio der Firma Epyx, die wohl wie kaum eine andere für die Generation C64 steht. Von den etwas kruden Anfängen eines Jumpman aus dem Jahr 1983 über diverse Vertreter der „Games“-Serie in Form von Summer-, Winter-, World- und California Games bis hin zu Klassikern wie Impossible Mission (dessen zweiter Teil mir bis dato gar nicht bekannt war), dem Puzzler Chip’s Challange oder dem Rennspiel Pitstop II ist der abwechslungsreiche Produktkatalog des kalifornischen Unternehmens in beeindruckendem Umfang enthalten. Auch andere namenhafte Titel der Zeit wie Spindizzy, Bolder Dash, Paradroid, Uridium oder das mit seinen in pseudo-3D rotierenden Türmen technisch noch immer imposante Nebulus sind auf dem C64Mini vorhanden. Doch unter den 71 Spielen finden sich nicht nur hochkarätige Hits, sondern auch einiges Füllmaterial, dass weder spielerisch noch technisch hervorsticht. Vor allem seien hier einige recht ähnlich aufgebaute Erkundungs-Plattformer britischer Herkunft wie Monty on the run oder Nodes of Yesod erwähnt, die hinsichtlich Gameplay und Präsentation ganz klar ihre Ursprünge auf noch weit schwächeren Systemen wie dem Sinclair ZX Spectrum widerspiegeln. Andere Titel wie Battle Valley sind zumindest optisch auf dem C64 beheimatet, bieten aber ebenfalls wenig Spielspaß, der länger als ein paar Minuten andauert, so dass man kaum in die Verlegenheit kommt, die üblichen 4 Speicherslots, in die jederzeit der aktuelle Spielstand gesichert werden kann, zu nutzen. Auch die gleich zweimal vertretene Speedball-Reihe wirkt etwas deplatziert, verbinde ich den Namen doch eindeutig mit dem Commodore Amiga, und die Judo-Simulation Uchi Mata ist nur ein sehr, sehr schwacher Ausgleich für das Fehlen von Kampfspiel-Meilensteinen wie The Way of the Exploding Fist oder International Karate. Mit einer geschätzten Softwareauswahl von 100.000 Programmen für Commodores beliebten Heimcomputer dürfte es natürlich praktisch unmöglich sein, bei einer handverlesenen Auswahl sämtliche bedeutende Vertreter zu berücksichtigen. Dennoch vermisse ich einige Spiele schmerzlich. Gerade für den deutschen Markt hätte ich mir zum Beispiel das ein oder andere Rainbow Arts-Meisterwerk wie Turrican oder Grand Monster Slam zugunsten einer weniger UK-lastige Selektion gewünscht, zumal Namen wie Manfred Trenz und Chris Hülsbeck auf dem C64 einen ähnlich legendären Ruf genießen wie die in der Bibliothek des C64Mini mehrfach vertretenen Andrew Braybrook oder Rob Hubbard. Auch Werke der Publischer Cinemaware, Electronic Arts oder Accolade glänzen durch Abwesenheit, dabei hätten Defender of the Crown, Archon, Law of the West oder The Train – Escape to Normandy einen guten Beitrag zur Genrevielfalt leisten können. Denn the64mini stellt vor allem eine Auswahl aus dem Action-Genre sowie einige Knobel- und Sportspiele bereit. Das ist zwar vor allen in Anbetracht der internationalen Ausrichtung des Produkts und auch der fehlenden echten Tastatur zulasten eines etwas umständlich zu bedienenden virtuellen Keyboards nachvollziehbar – schließlich kommen derartige Titel ohne viel Text und überladene Tastenbelegung aus – , doch sind eben auch Simulationen, Adventures und Rollenspiele wichtige Bestandteile des Vermächtnis des 64ers. Anderseits dürfen Lizenzverhandlungen über Pirats, Maniac Mansion oder die Ultima-Reihe für eine relativ kleine Firma wie Retro Games Ltd recht schwierig sein.

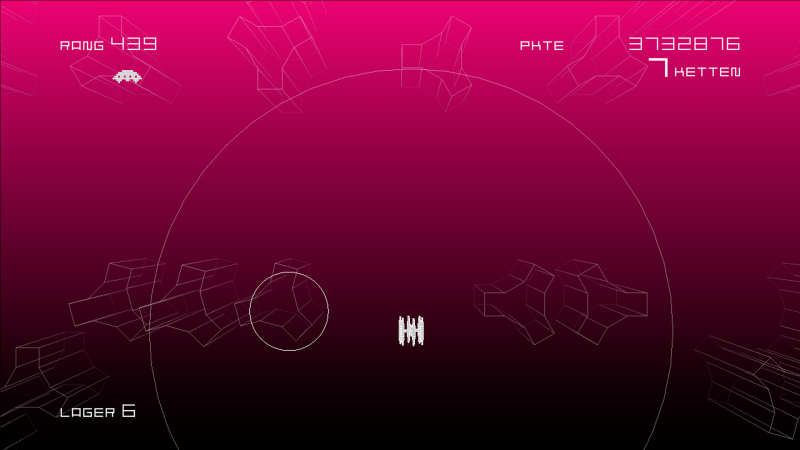

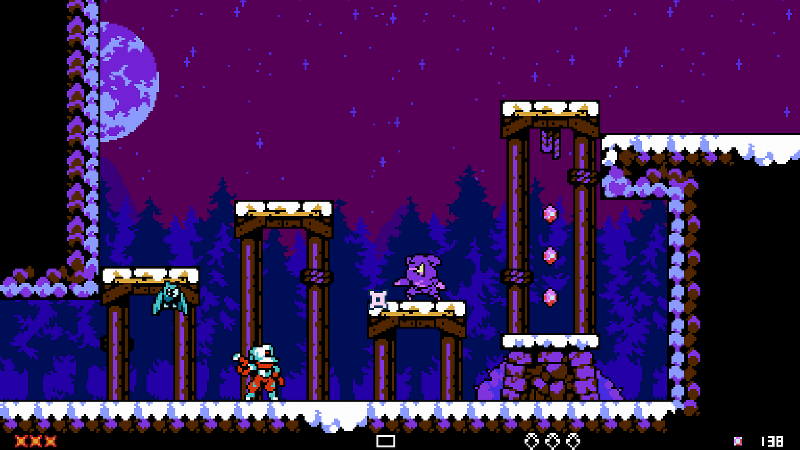

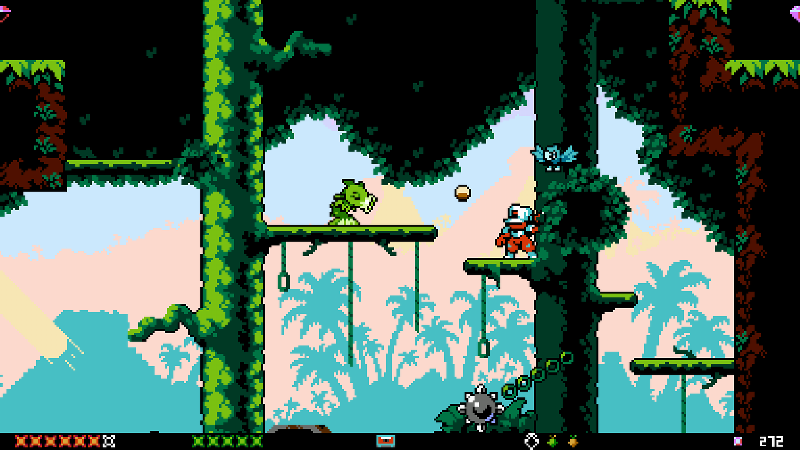

Grundsätzlich sollte man sich aber darüber im Klaren sein, dass die meisten C64 Spiele mit einem Alter von bis zu 40 Jahren quasi aus den Kindertagen der elektronischen Unterhaltung entstammen, in denen es noch wenige etablierte Standards oder designtechnische Konventionen gab, und selbst im Vergleich zu so manchem ähnlich alten NES-Titel bestenfalls kurzfristige, amüsante Ablenkung denn abendfüllenden Spielspaß bieten. Am besten haben sich da die Denksportaufgaben wie Deflector gehalten, während diverse andere Titel mit antiquierter Steuerung und undurchsichtiger Zielsetzung heutzutage in meinen Augen praktisch unspielbar sind. Interessanterweise entstammt ein Großteil der per Patch nachgereichten Ergänzungen nicht den 80ern, sondern sie wurden im 21 Jahrhundert erstellt und bilden zumindest verschiedene Varianten des dominanten Genres wie ambitioniertes Action-Adventure oder gradlinig entschlackte Arcade-Hommage ab. Denn der 64er ist als Plattform bei weitem nicht tot. Dank der weiten Verbreitung und seiner im Vergleich zu Konsolen offenen Struktur hat er nicht nur dem Wort Heimcomputer seine Bedeutung verliehen, sondern kann auch auf eine bis heute aktive Szene zurückgreifen, die weiterhin Software für ihn entwickelt. Und hier kommt eine per Update nachgereichte Fähigkeit des C64mini ins Spiel, die die Aktualisierung unumgänglich macht und die den Retro-Computer in einem gänzlich anderen Licht dastehen lässt. Denn ab Version V1.1.0 können über einen angeschlossenen USB-Stick auch ohne weitere Manipulationen oder Hacks zusätzliche Programme gestartet werden. Zwar lassen sich diese von Hause aus nicht in die grafisch Oberfläche einbinden, sondern werden als schlichtes Verzeichnislisting angezeigt, dafür wird aber auch praktisch jedes Format vom der direkten .prg Progammdatei über die .d64 und .tap Endungen für Disketten und Kassetten bis hin zum crg-Cartridge-Abbild unterstützt. Im Einzelfall startet vielleicht nicht jedes Stück Software, im Große und Ganzen laufen dann aber doch viele Programme anstandslos auf dem Mini-64er, besonders da aktuelle Entwicklungen gerne auch auf ein Kompatibilität mit den 64er Produkten aus dem Hause Retro Games Ltd. verweisen. Schließlich muss man den Nachschub nicht zwingend in der rechtlichen Grauzone vergangener Titel suchen, sondern kann auf Seiten wie Itch.io oder CSDB auch brandneue Software für alten Brotkasten finden.

Ebenfalls lohnend kann ein Blick auf die C64er Demo-Szene sein, die den Heimcomputer ebenfalls bis zum heutigen Tag mit frischen audiovisuellen Präsentationen versorgt, die den typischen SID-Sound und die unverkennbare Grafik der Commodore-Maschine an ihre Grenzen treiben. Bei allzu hardwarenahen Entwicklungen muss dann aber auch der C64mini erwartungsgemäß die Waffen strecken oder verhält sich zumindest gelegentlich „unerwartet“.

Eine grundsätzliche Kaufentscheidung für den C64Mini auszusprechen fällt schwer. Schon alleine die Qualität des beiliegenden Joysticks ist ein nicht zu unterschätzender Kritikpunkt, und als kompaktes Technikgadget, dem auch heutzutage noch tadellos spielbare Klassiker beiliegen, muss er sich klar und eindeutig den miniaturisierten 16-Bit Konsolen Supernintendo und Megadrive geschlagen geben. Auch als kleines Sammlerstück kann er mangels nerdiger Details nicht wirklich überzeugen. Doch mit einem Preis von inzwischen knapp 40 EUR und darunter ist the64Mini durchaus als dediziertes C64-Gerät im Wohnzimmer geeignet, das überaus bequem ein breite Spektrum an Entwicklungen auf dem großen Bildschirm wiedergeben kann oder für nostalgische Kurztrips in die Kindheit genutzt werden kann, und sei es nur, um den ikonischen Titelsounds von California Games oder Monty on the run zu lauschen und dabei festzustellen, dass früher vielleicht eben doch nicht alle Spiele besser waren.