XBox Review: Sugoro Quest: Dice Heroes im Test (XBox One/XBox Series)

geschrieben am 16.02.2025

Mit einer inzwischen über 50 Jahre zurückreichenden Geschichte umfasst die Spieleindustrie einen immensen Produktkatalog, so dass gerade heutzutage Remaster älterer Titel gang und gäbe sind. Sei es, um mit The last of us Part II einem nur wenige Jahre alten Blockbuster der vorherigen Konsolengeneration ein vielleicht gar nicht so sehr benötigtes Update zu verpassen, oder wie bei der Soul Reaver Collection eine fast in Vergessenheit geratene Reihe nach einem Vierteljahrhundert wieder für aktuelle Geräte aufzubereiten.

Den meisten Remaster gemein ist, dass sie auf 3D Spielen beruhen, die bis zurück zur ursprünglichen Playstation oder ähnlichen Konsolen reichen, und diesen mit hoher Auflösung, überarbeiteten Texturen sowie verbesserten Modellen und Beleuchtungen zumindest ansatzweise einen zeitgemäßes Aussehen verpassen. Nicht so jedoch bei Sugoro Quest: Dice Heroes, für dessen XBox Version mir Publisher Ratalaika Games freundlicherweise einen Code überlassen hat.

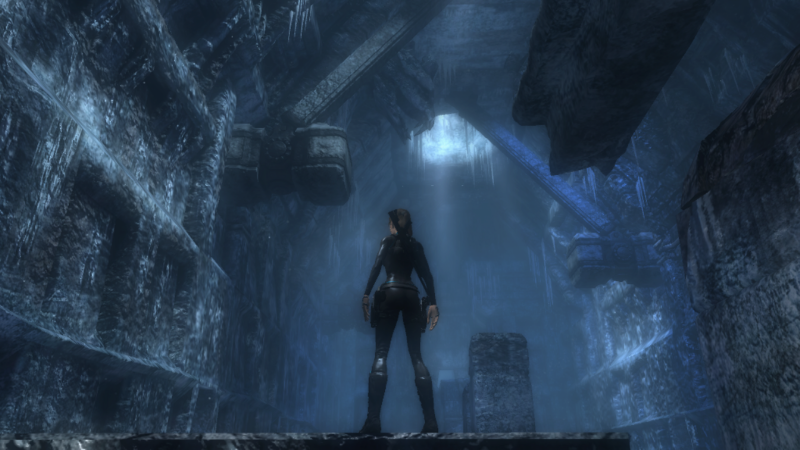

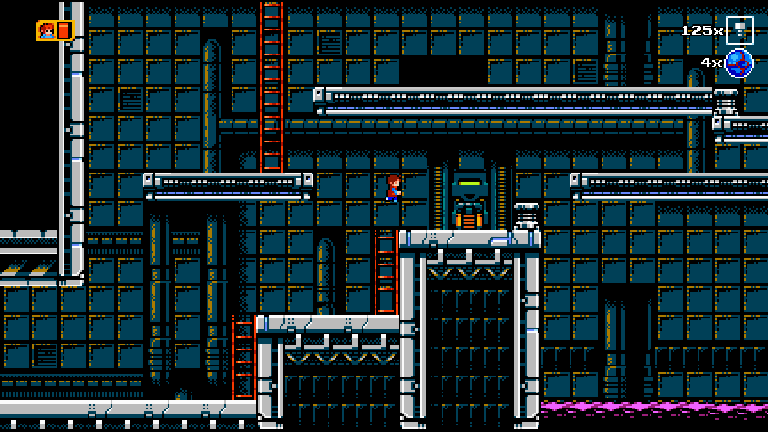

Das zugrundeliegende RPG mit Brettspielanleihen Sugoro Quest wurde 1991 von Technōs Japan für das Famicom/ NES entwickelt und erhielt nie eine westliche Veröffentlichung beziehungsweise Lokalisierung. Diesen Missstand hat Rechteinhaber Arc System Works nun beseitigt, bietet den Titel für alle gängigen Systeme mit Texten in Japanisch, Englisch und Spanisch für rund 6 EUR an und verpasst ihm zusätzlich eine Reihe von nützlichen Features, die stets in einem übergeordneten Menü außerhalb des eigentlichen Spiels erreichbar sind. Am auffälligsten sind dabei sicherlich die audiovisuellen Anpassungen. Doch statt dem 8Bit Spiel 4K-Bilder und einen orchestralen Soundtrack zu verpassen, hat man sich passenderweise auf eine Präsentation im 16Bit Stil beschränkt, wie sie beispielsweise auf dem SNES möglich wäre. Das scheint sinnvoll, gehörte Sugoro Quest doch zu den späteren Titeln für das Famicom und erschien erst nach der Markteinführung von Nintendos Nachfolgekonsole. Somit wird quasi die Frage beantwortet „Was wäre, wenn Sugoro Quest ein Cross-Gen Spiel gewesen wäre?“. Konkret bedeutet das satteren Sound und buntere Grafik unter Beibehaltung des Retro-Charakters, wobei die in meinen Augen leicht an die Werke von Akira Toriyama angelehnte Animeoptik außerhalb der schlichten Oberweltkarte bereits in ihrer pixeligen 8Bit-Ausführung überraschend charmant und detailliert ist, während beispielsweise die überarbeitete Musik in den Kämpfen vielleicht gar etwas zu überladen und dramatisch daherkommt. Um so besser, dass man nun nicht nur die Lautstärke für Musik und Soundeffekte separat regeln kann, sondern auch jederzeit unabhängig voneinander ein fließender Wechsel zwischen 8 und 16-Bit Grafik und Sound möglich ist. Gerade dieser zeigt, wie behutsam man bei den Neuerungen vorgegangen ist: Die Grundstruktur der Musikstücke und Optik wurde bei der Neugestaltung beibehalten und lediglich mit mehr Farben und verbesserten akustischen Möglichkeiten verfeinert, so dass ich hier gar eine spezielle „überlagernde“ Form der Emulation des Ur-Titels vermute. Dazu passen auch die weiteren sinnvollen Funktionen: Sie stellen sechs Speicherslots zur Verfügung, um unmittelbar den aktuellen Spielstand zu sichern oder zu laden, und wer den typischen NES-Schwierigkeitsgrad etwas entschärfen will, kann direkt aus einer Vielzahl von Cheats wählen. Für historisch Interessierte wurden gar Scans der Verpackung und des Handbuchs eingebettet, was ein wenig ironisch anmutet, schließlich ist letzteres weiterhin ausschließlich in Japanisch verfasst und wurde nicht übersetzt.

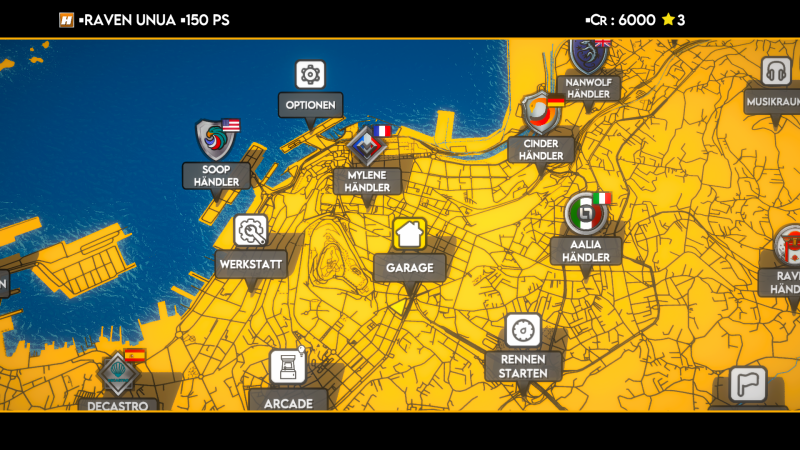

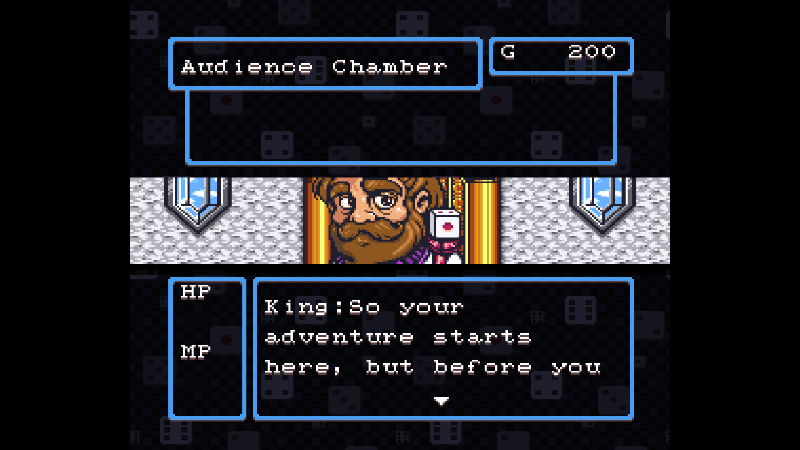

Wer jedoch ein wenig mit anderen menügetriebenen (Rollen)spielen aus der Zeit vertraut ist, findet schnell in das Spiel, zumal der Titel die über drei Jahrzehnte spielerisch erstaunlich gut überstanden hat und heutzutage vielleicht mehr den je einen begrüßenswert leichten Einstieg in die Welt der rundenbasierten Kämpfe und Charakterentwicklung bietet. Die Prämisse kommt gemäß der Entstehungszeit des Spiels dagegen noch recht klassisch daher: In einer (relativ) typischen Fantasywelt haben übellaunige Horden von Ungeheuern das Land überfallen, und so liegt es an den Helden des Königreichs „Diceland“, diese in ihre Schranken zu verweisen. Dazu macht sich einer der nur über die zugehörige Charakterklasse Kämpfer, Zwerg, Elf oder Halb-Elf angesprochenen Recken in die sechs Nachbarlande auf, um dort Aufgaben zu erfüllen, Schätze zu sammeln, Monster zu meucheln und das Böse zu bekämpfen. Doch anders als in anderen Rollenspielen auf dem NES wartet Sugoro Quest: Dice Heroes nicht etwa mit einer umfangreichen Oberwelt auf, die nach eigenem Gutdünken weitestgehend frei bereist werden darf, sondern präsentiert das Staatsgebiete der befreundeten Regenten als Brettspielplan, auf dem der Knobelbecher bestimmt, um wie viele Felder die eigene Spielfigur bewegt werden kann. Je nach Typ der Zielfläche erwartet uns dort heilende Seen, Waffen- und Rüstungen-verbessernde Gottheiten, gesprächsbereite Einwohner oder ebenfalls glücksspielbasierte Gefechte mit den Invasoren. An Dörfern, Schlössern, Weggabelungen und anderen relevanten Punkten wird unabhängig von der Zugzahl zwangsweise halt gemacht, um in kleinen Dialogen die Geschichte voran zu bringen, und ab und an steht dort auch einmal eine Entscheidung an, die den weiteren eingeschlagenen Weg bestimmt. Im Großen und Ganzen sind die Spielbretter aber sehr linear aufgebaut und stellen damit wohl den größten Unterschied zu den freiheitsbietenden Rollenspielen der damaligen Zeit dar. Der sympathische und unbeschwerte Schreib- und Grafikstil sorgt in den Story-Momenten dabei für eine humorvolle Stimmung und belegen, dass sich das Spiel selber weit weniger ernst nimmt als andere Fantasy-Epen. Allerdings sollte man dementsprechend aber auch keine packende oder wendungsreiche Erzählung erwarten, sondern vielmehr allenfalls amüsante Alltags-Anekdoten.

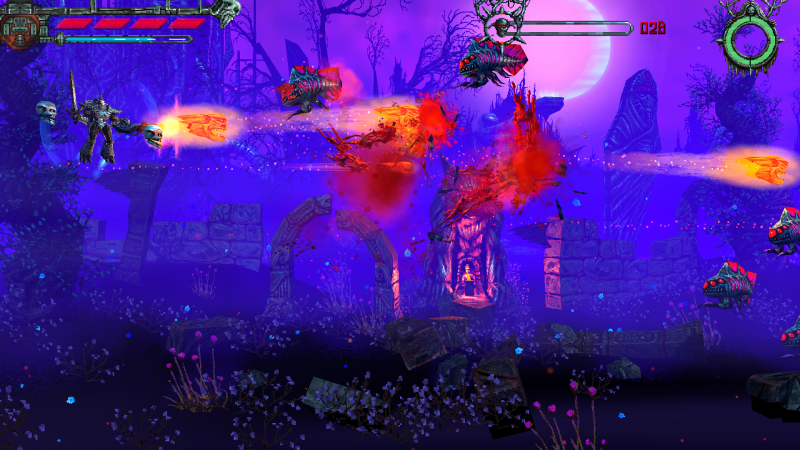

In konsequenter Fortsetzung des entschlackten und gradlinigen Reisens gestalten sich dann auch die Auseinandersetzungen mit diversen Widersachern angenehm überschaubar, ohne auf die typischen Kernelemente zu verzichten. Genau wie auf der Oberwelt wählt man in den Mann (oder Frau) gegen Monster ausgetragenen Duellen zunächst via Menü die als nächstes auszuführende Aktion. Bei den meisten Handlungen kommen spezielle Würfel auf beiden Seiten zum Einsatz, deren Differenz an Augenzahlen nicht nur bestimmt, welche Entscheidung wirklich in die Tat umgesetzt wird, sondern auch dessen Intensität beeinflusst. Würfelt man beispielsweise im Rahmen eines Angriffs selber eine 5 und das Gegenüber eine 6, steckt man eine Attacke ein, während man bei einer gegnerischen 2 gleich drei Offensivmanöver ausführt. Typische Elemente wie Magie und der Einsatz von Gegenständen bereichern die Kämpfe, und die Feinde haben auch den einen oder anderen schmutzigen Taschenspielertrick in petto, wenn sie zum Beispiel den Kubus nach dem Wurf per Fausthieb noch einmal umdrehen oder dem Protagonisten direkt an den Kopf werfen und damit für einige Runden ausknocken. Der Effekt diverser Items erklärt sich schnell durch deren ersten Benutzung, jedoch erschließt sich mir der praktische Nutzung der Beschwörung eines sogenannten Diceman mangels lesbarer Anleitung auch nach längerer Spielzeit leider nicht wirklich. Analog zu den bekämpften Ungetümen, die den eigenen Aktionen stets durch diesen Stellvertreter ausführen lassen, lässt sich auch ein eigener Strohmann herbeirufen, der aber nicht den Kopf für eingehende Verletzungen hinhält und auch sonst keinen offensichtlichen Vorteil zu haben scheint. Auch andere Facetten wie das Untersuchen eines Feldes, das bislang lediglich einmal zum Auffinden eines Steins geführt hat, mit dem Kontrahenten direkter Schaden zugefügt werden kann, wirkt ein wenig unausgegoren.

Nun mag das Spielprinzip angesichts der dominanten Würfelmechanik zurecht sehr zufällig wirken. Andererseits empfinde ich es als erfrischend ehrlich, diesen ohnehin vorhandenen Gesichtspunkt unmittelbar hervorzuheben und zum zentralen Element von Sugoro Quest: Dice Heroes zum erheben. Schließlich gibt es auch in klassischeren Genrevertretern willkürliche Begegnungen mit Bösewichten oder Kommandos in Kämpfen, die mit einer schlichten „miss“-Mitteilung ins Leere laufen. Außerdem sollte der Level- und Ausrüstungsaspekt nicht unterschätzt werden. Haben die vier Charaktere durch das Bezwingen der mannigfaltigen Monster genügend Erfahrungspunkte gesammelt, steigen sie eine Stufe auf und werden automatisch mit individuellen Verbesserungen belohnt: Neben dem typischen Anstieg von Attributen wie Stärke oder Gesundheit erlernen sie auf diese Art zum Beispiel auch weitere Zaubersprüche oder fügen ihrem Angriffs-Würfel eine Seite hinzu, so dass mitunter auch eine 7 fallen kann. Da die der Reihe nach freigeschalteten und stetig umfangreicher werdenden Bretter darüber hinaus mehrfach bespielt werden können, bieten sich erneute Durchläufe mit den verschiedenen Figuren an, zumal an einigen Stellen ausdrückliche Schleifen zum Grinden vorhanden sind, um seine keine Truppe für das finale Kapitel vorzubereiten. Zwischen den Ausflügen kann das erbeutete Gold bei zwei lokalen Händler in nützliche Produkte und Bewaffnung investiert werden. Die dortigen Menüs zeigen dann das Alter von Sugoro Quest: Dice Heroes am deutlichsten, ist die Bedienung doch unnötig kompliziert und Nutzen der Gegenstände nicht direkt ersichtlich, so dass man auf die Faustformel „Je teurer desto besser“ vertrauen muss.

Obwohl spielerisch sicherlich nicht so anspruchsvoll oder tiefgründig wie der Indie-Titel Dicey Dungeons hatte ich mit der vorliegenden Version von Sugoro Quest: Dice Heroes eine Menge Spaß, gerade weil das Spiel kein All-Time-Klassiker vom Kaliber eines Final Fantasy oder The legend of Zelda ist, sondern ein vielen bis dato unbekanntes Kleinod mit Ecken, Kanten und Unzulänglichkeiten, der sicherlich auch zu Zeiten seiner ursprünglichen Veröffentlichung ein riskantes Experiment darstellte. Fair bepreist ermöglichen vor allem die übergestülpten Funktionen wie Quicksave eine frustfreie Zeitreise in ein kreatives und interessantes Spieldesign der 8Bit Ära, so dass ich diese Form der Remaster auch für andere versteckte Schätze gerne annehmen würde.